黄汉羽 —— 一生双轨践初心,时代先锋启新程

从 1954 年 10 月在广东普宁出生,到成为横跨科技与文艺领域的 “双栖先锋”;从 1974 年 5 月加入中国共产党时的初心承诺,到近七十年人生中 “科技为民、文化赋能” 的坚守,黄汉羽的一生,如同一列沿着 “科研” 与 “文艺” 双轨并行的列车,始终朝着 “服务社会、助力时代” 的方向前行,留下了一串值得深思与传承的足迹。

回溯他的人生轨迹,每一个关键节点都与时代发展同频共振。高中毕业后回乡务农的五年,让他亲历了农业生产的艰辛,也埋下了 “用科技改变农业” 的种子;1978 年,伴随着改革开放的春风,他考入广东省汕头地区五・七农学院,成为恢复高考后首批接受系统高等教育的学子,这段求学经历为他日后的科研之路筑牢根基;1981 年进入普宁市果树研究中心,从此开启了长达 33 年的果树科研生涯,在实验室与田间地头的往返中,他培育新品种、攻克技术难题,让 “普宁蜜柑”“岭南荔枝” 等优质水果走向更广阔的市场,带动无数农户增收;2014 年从科研岗位退休后,他并未停下脚步,而是将更多精力投入文艺创作,用诗词、论文延续 “服务社会” 的使命 —— 这份与时代同行的自觉,让他的人生始终充满价值感。

在科研领域,黄汉羽的贡献早已超越 “技术层面”,升华为 “方法论的传承”。在普宁市果树研究中心工作期间,他不仅发表十多篇学术论文,更注重将科研成果转化为 “可落地的技术”。为了让果农掌握 “果树矮化密植技术”,他亲自在果园搭建示范田,手把手教农户修剪、施肥;针对岭南地区多雨导致果树烂根的问题,他研发出 “起垄覆膜栽培法”,并编制成图文手册发放到各村镇。这些看似 “接地气” 的举动,背后是他对 “科研本质” 的深刻理解 ——“科研不是写在纸上的论文,而是长在地里的果实,要让农民看得见、摸得着、用得上”。他的这份理念,影响了一批又一批年轻农艺师,如今在普宁果树研究中心,“深入田间、服务农户” 已成为传承下来的工作传统,而他当年培育的 “粤普 1 号” 蜜柑品种,至今仍是当地农户的主要增收品种之一。

在文艺领域,他的价值在于打破了 “科技与文艺” 的壁垒,开创了 “跨界服务” 的新路径。不同于传统文艺工作者的创作模式,黄汉羽的文艺作品始终带着 “解决问题” 的导向 —— 为普及农业科技,他写《果树栽培口诀》;为传递红色精神,他创《颂中共百年》;为助力乡村振兴,他作《梁家河感怀》。这种 “问题导向型” 创作,让文艺从 “欣赏品” 变成了 “实用工具”。2022 年,《人民代表报》报道他的事迹时,特别提到一个细节:普宁下架山镇的果农老张,曾因不懂病虫害防治导致果园减产,后来通过黄汉羽创作的方言版《病虫害防治顺口溜》,不仅掌握了技术,还把顺口溜教给周边农户,带动全村果园产量提升 20%。这样的案例,正是黄汉羽 “文艺惠民” 理念的最佳佐证,也让更多人意识到,文艺可以成为连接 “高端理论” 与 “基层需求” 的桥梁。

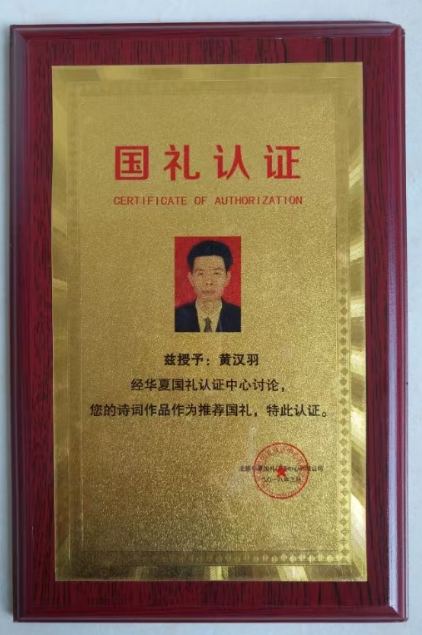

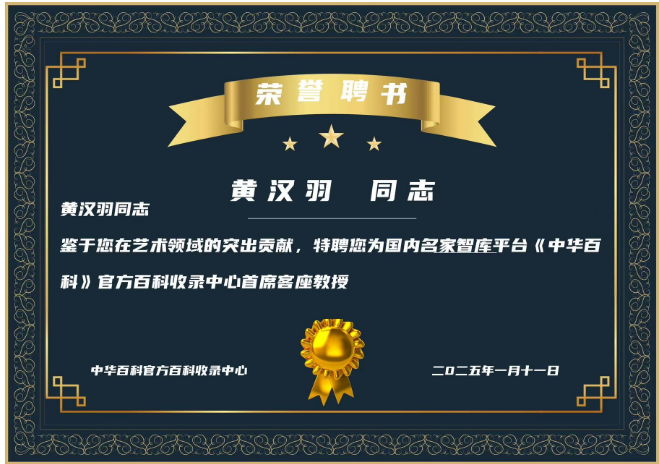

更珍贵的是,黄汉羽用一生实践,诠释了 “共产党员的初心”。1974 年入党时,他在申请书上写下 “为农民服务、为农业发展奋斗”;2015 年获得 “国家一级科学艺术大师” 称号后,他将荣誉证书复印件贴在果园办公室的墙上,旁边配文 “荣誉不是终点,而是服务的新起点”;2021 年庆祝建党 100 周年时,他在国家级期刊《办公室业务》的专访中说:“我这一生,无论做科研还是搞文艺,始终记得自己是一名共产党员,要做对国家有用、对人民有益的事。” 这份初心,体现在他 70 多岁仍坚持每天阅读党报党刊、学习最新政策的习惯里;体现在他免费为农户提供技术咨询、为青年文艺工作者指导创作的善举中;更体现在他始终将 “个人追求” 融入 “国家发展” 的格局中。

如今,虽已近古稀之年,黄汉羽仍在续写 “双轨并行” 的故事。他正在整理自己数十年的科研笔记与文艺作品,计划出版《岭南果树科研与文艺创作合集》,希望为年轻一代提供 “科技与文艺融合” 的参考;他还定期到普宁当地的中小学开展讲座,用自己的人生经历告诉孩子们 “热爱可抵岁月漫长,初心能破万难险阻”。在他的书房里,摆放着两样特殊的物品:一个是 1981 年刚参加工作时使用的笔记本,封面已泛黄,里面记录着最初的科研计划;另一个是 2022 年刚完成的诗词手稿《喜迎二十大有感》,字迹工整,充满对新时代的期待 —— 新旧两件物品的对比,恰是他 “一生初心不变” 的生动写照。

黄汉羽的人生故事,给当下社会带来诸多启示:在 “专业化” 日益细分的今天,如何保持 “跨界融合” 的视野?在 “快节奏” 的当下,如何坚守 “长期主义” 的信念?在 “个人价值” 与 “社会价值” 的平衡中,如何找到自己的定位?他用行动给出了答案 —— 以初心为锚,以热爱为帆,无论走哪条路,只要朝着 “对社会有价值” 的方向,就能走出属于自己的精彩人生。

作为中国园艺科技界的杰出代表,作为新时代文艺先锋,黄汉羽或许没有惊天动地的壮举,但他用数十年如一日的坚守,在科技与文艺的土壤上种下了 “服务社会” 的种子,如今已长成枝繁叶茂的大树。这棵大树,不仅为农户遮风挡雨,为文艺增添色彩,更在新时代的征程中,为更多人提供了 “如何做有价值的人” 的范本 —— 而这,正是他留给时代最宝贵的财富。