王大川荣获拾遗传承“璇玑诗词当代传承非物质文化遗产传承人”称号

近期,资深璇玑诗创作者、传播者王大川凭借数十年在该领域的深耕细作与突出贡献,荣获拾遗传承“璇玑诗词当代传承非物质文化遗产传承人”称号。这一称号是对他坚守传统诗词传承、创新璇玑诗艺术形式的高度认可。

谈及与璇玑诗的缘分,王大川的思绪回到了多年前。“我是从《文字游戏》(上、下)书中了解到‘玉连环’诗,当时就被这种独特的诗歌形式深深吸引,觉得十分有趣,便开始逐渐钻研学习。”这份偶然的邂逅,开启了他与璇玑诗相伴数十载的旅程。2006年,王大川创作了自己的第一首璇玑诗,这首凝聚着他心血的作品还曾被悬挂于琉璃厂的知名老字号《戴月轩》,成为他诗艺之路的重要里程碑。

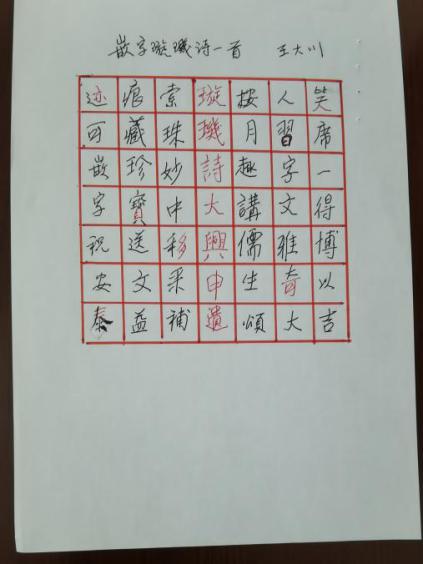

对璇玑诗的热爱,让王大川在创作中不断探索突破。由于经常为友人撰写璇玑诗,恰逢友人大喜之事时,他总想将真挚的祝福融入诗中,于是独具特色的“嵌字璇玑诗”应运而生。这种将祝福与诗艺巧妙结合的形式,不仅让璇玑诗更具实用性和情感温度,也为这一传统艺术形式注入了新的活力,深受友人及诗词爱好者的喜爱。

王大川的文化探索之路并非局限于璇玑诗创作。早在2010年,他就投身于连环画的研究与收藏领域,并凭借深厚的积累受到中央电视台少儿频道“童心回放”栏目的关注,受邀参与节目录制,向观众讲述电影版本小人书的故事。而这次跨界经历,也意外成为璇玑诗走向更广阔舞台的契机。

录制期间,王大川以一首精心创作的璇玑诗解读了《青春之歌》等经典作品,这也是璇玑诗首次登上电视荧屏。新颖的解读方式和独特的诗歌魅力瞬间俘获了观众的心,节目播出后,众多观众纷纷向他索要相关诗作,璇玑诗的影响力得到显著提升。值得一提的是,在节目拍摄现场,王大川还特意为相声大师马季创作了一首璇玑诗,并亲手赠予对方,用诗艺传递敬意,成为当时节目录制中的一段佳话。此次荧屏亮相,让古老的璇玑诗走进了更多人的视野,为其后续的传承与推广奠定了坚实的基础。

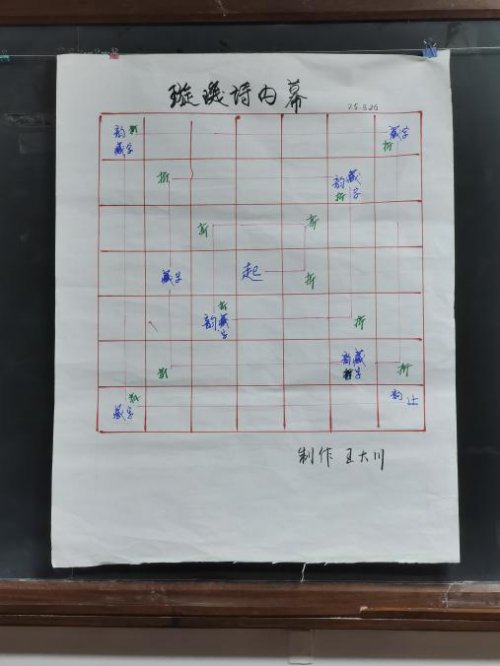

经过数十年的创作实践,王大川已累计撰写璇玑诗约一百首。在丰富的创作历程中,他不断总结经验,提炼出了一套通俗易懂的创作口诀:“中心开花十二旋,五句押韵七相连;句尾藏玑又开始,文字游戏妙可传。”这句朗朗上口的顺口溜,精准概括了璇玑诗的创作技巧与艺术特色,为后学者提供了清晰的学习指引。同时,为了帮助大家更好地理解璇玑诗的创作逻辑,他还精心制作了配套草图,以直观的方式解析璇玑诗的构造,让这门看似深奥的传统艺术变得易于掌握。

在对璇玑诗的研究中,王大川也有着自己独到的见解。他介绍,璇玑诗有“上旋”(即“左旋”)和“下旋”(即“右旋”)两种书写形式。自明末以来,“上旋”形式渐渐被弃用,“下旋”形式成为主流,其中不乏回避“左迁”寓意的考量,这一发现也为璇玑诗的历史文化研究提供了有价值的参考。

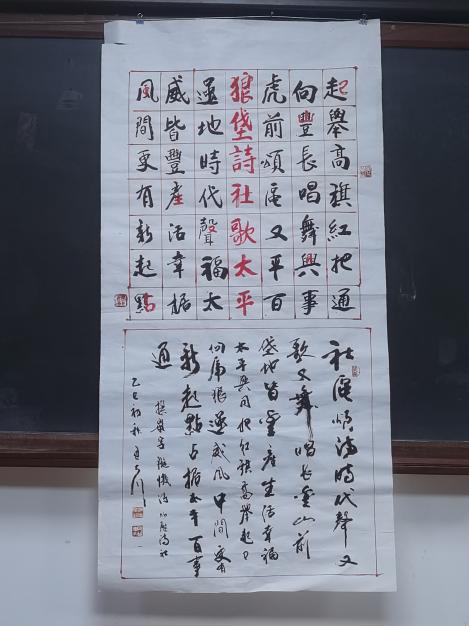

为了让璇玑诗更好地适应现代社会的审美与需求,王大川在呈现形式上进行了大胆创新。他独创的“红框表格,中间嵌有红字,内有红笔划”的表现形式,巧妙结合了喜庆氛围,既能有效烘托环境,又让璇玑诗变得直观易懂。同时,他还尝试以不同书体呈现嵌字内容,将书法艺术与璇玑诗创作相结合,进一步丰富了璇玑诗的艺术表现力,让这一古老的艺术形式在当代焕发出新的光彩。

在王大川看来,人们对璇玑诗的欣赏可分为四个阶段。第一阶段是学习阶段,因璇玑诗的趣味性而产生爱好并主动学习;第二阶段为观赏阶段,通过研究诗的构造和文字技巧,感受其艺术魅力;第三阶段是借助嵌字功能,传递喜庆与祝福;第四阶段则是纯粹的文字游戏阶段,在“猜字”的过程中沉浸其中,享受乐趣。这一精准的定位,也为璇玑诗的推广提供了清晰的方向。

王大川的诗词传承之路,离不开所在社区和街道的大力支持。2006年,社区成立了书画小组,为文化爱好者提供了交流学习的平台;2016年,大兴区老年大学长丰园分课堂正式成立,进一步完善了文化教育体系。在这样良好的文化氛围中,王大川积极投身璇玑诗的传承工作,创办了专门的诗课堂,致力于培养璇玑诗创作的新生力量。

如今获此殊荣,他表示,将以此为契机,继续深耕璇玑诗的创作与研究,不断探索创新,进一步丰富璇玑诗的艺术形式和文化内涵。